活躍的 70 年初“碳纖維桿身”登場

踏入1970 年代,高爾夫球具界的情況變得煥然一新。新品牌加入的同時引入了科學化的研究和開發。71年有 DAIWA GOLF ( 現在GLOBERIDE)、Maruman Golf 相繼投身高球界;翌年有 Bridgestone 設立 Bridgestone Spalding,開始製造和發售球桿。諸如上述加入企業。今天已成為了高爾夫界主力品牌。同時,在這個時期,各製造商也就球桿的重心位置、甜蜜點、球具表現、桿頭速度與球的初速、球的彈道、倒旋量和空氣阻力等項目,以更科學的角度進行開發。1969 年,更有以科學角度解釋球桿的《高爾夫-頭之體操》(河村龍馬,東大名譽教授著)一書出版。

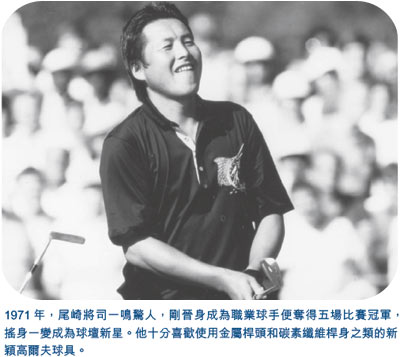

當年球壇新星尾崎將司的出現,讓高爾夫運動變得更加蓬勃。他在71年晉身職業界,一鳴驚人成為日本 PGA 錦標賽的冠軍。當年他更在五個比賽中勝出,一躍成為一等一的球手。直至 96 年,他總共贏得一百場勝利,讓人記憶猶新,為日本高球運動建立了一個黃金時代。於是乎,後來人們就形容 1971 年是第二次高潮熱的開端。

終於邁向新材質的時代

處於高球熱的時期,1972 年的第一屆太平洋俱樂部大師賽(即現時的三井住友 VISA 太平洋大師賽),發生了一件讓球具界轟動的事情。那場比賽Gay Brewer 使用了“Black Shaft”奪標,碳黑色的外形和優越的飛行性,讓日本製造商和球手留下了深刻印象。

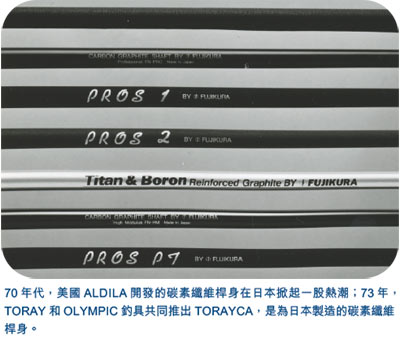

“Black Shaft”由美國 ALDILA 製造,正是碳纖維;當時 NASA 的阿波羅計劃造就了宇航工業,碳纖維正是當中一項重要發明,該升空計劃中有一位獨立研究員是高爾夫迷,後來他創辦了ALDILA 公司,率先採用碳纖維製造球桿。HONMA GOLF 在 73 年成為第一家日本品牌生產碳纖維桿身,後有 TORAY 和 OLYMPIC 釣具公司共同推出了 TORAYCA ,還有 DAIWA 精工、藤倉化成和日立化成等公司也不甘人後,一時間日本製球桿如雨後春筍般湧現,美國十多個品牌在 74 年躋進日本市場,同時間又新加入了 11 家日本公司,就連鋼製球桿廠家亦開始進行碳纖維桿身的研發。這麼一來,整個球具界也向著碳纖維桿身的方向邁進。

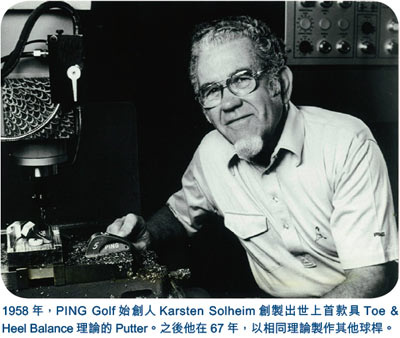

1958 年,PING Golf 始創人Karsten Solheim 創製出世上首款具 Toe & Heel Balance 理論的 Putter。之後他在 67 年,以相同理論製作其他球桿。

碳纖維桿身大熱 幸免於石油危機

碳纖維桿身在72年秋天進入日本,翌年中村寅吉、呂良煥、Ben Alder等一眾男子職業球手與女子職業球手都對碳纖維桿身情有獨鍾。碳纖維桿身輕得難以置信,用起來得心應手又可以把球打得很遠,所以也風靡了一眾業餘球手。即使配碳纖維桿身的 Driver 一支售十萬日圓、日本製的售價八萬日圓,銷售依然如火如荼。

1973 年第四次中東戰爭爆發,石油危機在翌年亦蔓延到日本,對經濟造成沉重打擊。不過全仗著碳纖維桿身的出現,危機並沒有拖跨高球用具行業。由於碳纖維桿身很適合日本人的體格,所以哪怕是價格昂貴,碳纖維桿身的風靡程度較美國猶有過之而無不及。

碳纖維桿身熱席捲球具界,不過回說當初其實存在著兩個問題。第一,是組裝問題,碳纖維桿身大約重 70~80g,鋼製桿身則重 120g以上,重量相差很多,在生產供業餘球手使用的球桿時,面對如何掌握平衡(當時是 D2左右) 的問題,製造商十分苦惱。結果,他們決定把桿頭重量增加30g左右。

第二個問題是扭矩。當時標準碳化素纖維桿身的扭矩值高達 13.0,即使跟現在給業餘球手用的相比也有三倍之多。一些擊球力很強的球手用過碳纖維桿身後,都認同它能把球打得很遠,但方向並不穩定,表現受到嚴厲批評。因此有很多人都擔憂它會重蹈 68 年鋁合金桿身熱潮一閃即逝的覆轍。

基於這個原因,碳纖維桿身的熱潮頓時冷卻下來。為了解決扭矩的問題,在碳纖維桿身之中混入硼 (Boron ) 等特殊材質是方法之一;而75年,DAIWA 則採用了Anisotropy Carbon Cross 積層法。在製造商不斷宣揚碳纖維桿身的好處之下,83 年尾崎將司也使用了。自始展開了連職業球手也選用碳纖維桿身 Driver 的時代。

雙層構造的高爾夫球,憑著驚人的飛行距離改變世界,柿木桿頭的終結者。

“繞線球”(Wound ball) 這個名字,對只打了十年高爾夫的球友們會很陌生。繞線球是1902年一位美國醫生 Coburn Haskell 所發明的,以後這種“Haskell”高爾夫球就成為往後一百年的主流。這種繞線球顧名思義,是以絲線繞著橡膠核心,再加上一層外殼覆蓋而製成。相比以前一直沿用的 Gutta Percha Ball,它飛行的距離可以提升 30~50 碼之多,是高爾夫球的一大革命。

2000年代是屬於複合實心球的年代。這種球是在81年開始變得普及,雙層構造的球在當年出現後,在一瞬間便掀起了一股熱潮;早在 70 年,SPALDING 已經推出過雙層構造的 Top-Flite 高爾夫球;到了81年,同類型的球也相繼出現,例如:Titleist Pinnacle 、Bridgestone Sports ALTUS 和住友橡膠工業的DDH。增加擊球距離的特性早已街知巷聞,所以在一瞬間便滲透了整個市場。

雙層構造的高爾夫球之所以出現,是因為它的製造成本比繞線球便宜,持久耐用。而且它有高彈道低倒旋的特性,可以飛得很遠。當時繞線球每個約售 400~450 日圓,相比之下雙層構造的高爾夫球則售 600 日圓左右,兼且需要預訂,足見它有多受歡迎。

然而雙層構造的高爾夫球也有缺點,就是它的外殼堅硬 (壓縮值為 115 左右),而當時大多數球手都是使用柿木造桿頭,所以他們的球桿很快就變得破破爛爛的,擊球感也很差勁。再者由於球的倒旋很少,難以令球停在草地上,也不容易旋轉令球兒拐彎,總之缺點多不勝數。由於以上原因,所以大多數男子職業球手一開始時都只抱著玩味性質使用。舉個例,在 82 年秋天某個比賽,雙層構造的高爾夫球使用率佔了的 65%,到了翌年,由於球手們都不喜歡這種球,使用率大幅下降到了35%。直到93年軟質的雙層構造高爾夫球出現後,職業球手才積極轉用。

再說,由於當雙層構造高爾夫球太過耐用,也致使製造商的營業額下降,老闆們為此煩惱不已。不過,業餘球手則認為它的出現,讓2號桿能打出從來沒有那麼遠的距離,喜歡到不得了。順帶一提,在雙層構造高爾夫球大行其道的同時,金屬和碳素桿頭的 Driver 也隨之面世,球桿同樣暢銷。

1961 年,有賀高爾夫製作所推出“林職業球手系列”。桿頭有著寬而

薄的 Round Face,看來是專為日本人設計。 |