日本高爾夫球具的起源

神戶高爾夫俱樂部開幕二十多年後的昭和時代初期

眾所週知,日本高球起源於 1903 年一英國商人 Arthur Groom 在六甲山創立了只有四個洞的神戶高爾夫俱樂部開始。不過說到日本高爾夫球具的起源,則要再延後到 20 年後的昭和時代初期。

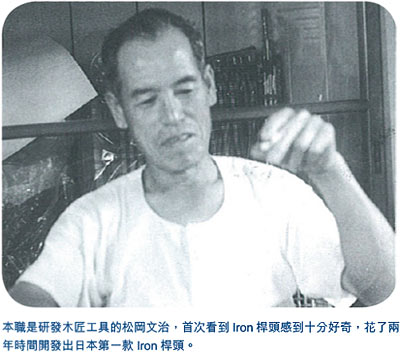

日本第一個 Iron 桿頭於1930 年開始製造。話說當時兵庫縣的三木市有一位松岡文治先生,他的工作是在五金工業試驗場裡研究鋸和鑿之類的木匠工具。某天,他看到從英國入口的桿頭感到十分好奇,當時的他連球桿是什麼都不知道,但藉著福井覺治和宮本留吉等職業球手的幫助,兩年間不斷嘗試,終於成功製造了日本第一個 Iron 桿頭。

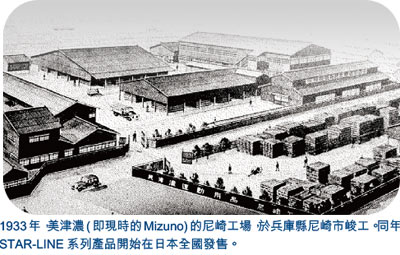

翌年(1933 年),松岡在森田清太郎的幫助下設立了日本高爾夫球具製作所,而森田期後也設立了森田高爾夫。雖然,當時日本的高球活動仍處於始創期,但還是有很多職業球手不斷向松岡下訂單。及後美津濃 (即現時 Mizuno )也在兵庫縣尼崎設立了球桿製造工場,並創建了 STAR - LINE 品牌......從此,日本球桿製造商就以關西為中心,建立起高球工業。

早於 1930 年,Dunlop ( 即之後的住友橡膠工業、SRI Sports) 在日本國內開始生產高爾夫球,而 Bridgestone 則在 1935 開始生產高爾夫球;1936 年,埼玉縣的島田高爾夫製作所帶頭在日本生產鋼製桿身;就在神戶高爾夫俱樂部創立三十多年之後,純日本國產的球具便全面出現了。

如果要追溯日本高球產業以前在世界發生過的大事,可以由 1915 年左右、高球活動風靡美國開始說起。那時候是高球界是天王巨星 Bobby Jones 稱霸的年代,而他正是 Walter Hagen 和 Masters 的始創人。當年處於一片高球熱之中的美國甚至想要超越英國,傾力於高爾夫球具的研究和開發,務求製造出創新的球具。1914 年,Bristol 公司首創出世界第一支鋼質桿身。

有一件事相信會讓大家感到意外—每場比賽不可使用超過 14 支球桿,和不得使用特殊形狀球桿的球例,原來是到了 1938 年才開始實施的。在此之前,球手不論使用多少支球桿或者形狀有多特殊的球桿也不算犯規。而這規例在日本出現高爾夫 35 年後才實施,實在令人感到意外。

10 家外國品牌、24 家日本國產品牌同時現身創刊號

踏入 50 年代,美國的 Mac Gregor 推出了M43、TOMMY ARMOUR 693 等多款著名球桿;到 60 年代後期,Wilson 和 SPALDING 也推出了好些如今被稱為「名器」的經典名作。現代的球桿,雖然已由木製演化成金屬製,但很多設計仍是以當時的球桿作為參考。10 家外國品牌、24 家日本國產品牌同時現身創刊號本誌《全球高球用品綜合指南》的前身-《世界高爾夫球桿》於 1963 年創刊。

現任會長勝山將英懷著一個信念

要把每年在全世界推出的高爾夫球用品都網羅在一本書之中,並將其歷史功績留傳後世,因而出版了《世界高爾夫球桿》。創 刊 號 之 中,外 國 球 具 品 牌 包 括 Wilson 、SPALDING、Mac Gregor、Power Bilt 和 Slazenger 在內一共有 10 家。在創刊的前一年,隨著貿易自由化,外國品牌紛紛進入日本。另一方面,美津濃、有賀高爾夫、丸善、赤木高爾夫等 24 家日本品牌的最新球具都一一刊登在雜誌之上。50 年過去,書中介紹的品牌有些依然屹立不倒,有些已被時代的風浪所淹沒了。

當時書內介紹的都是各品牌引以為傲的最新產品,不過和現代的產品相比自然是天淵之別。那時候的球桿,跟前一年的型號相比,在材質、功能和構造等等各方面都沒有甚麼改變。當時的桿頭以柿木製造為主流,而 Wilson 則以木夾板製造桿頭;Iron 方面,都是以軟鐵鍛造的 Blade Type (刀背外型),雖然從外表設計上可看出差異,但它們的功能和構造跟前一年的型號有甚麼分別就不得而知了;桿身一面倒的以重型鋼材製造,一支Driver 大約重 375 g,就連現在的職業球手都無法駕馭。

高球用品在當時需求突然激增,最主要原因是東京奧運將在翌年 ( 1964 年)十月舉行,日本經濟洋溢著一片繁華景象。回想當年,由東京到新大阪的新幹線正在建設中;名神高速公路因汽車普及化下而開通部分路段;東名高速公路也在興建之中;大集團大規模地在城市招募員工,到處都是年輕人,充滿活力。還有日本的第一條行人天橋當年也在大阪站前竣工,這些都是有趣的歷史插曲。

另外,高爾夫球場陸續落成,會員數量也如預期一樣增加,惟一的問題是球僮嚴重短缺。本指南創刊時,日本從戰敗中完全振作過來,人們都充滿活力。有很多企業都在那時候把握時機投身到高爾夫界,並運用最新技術開發球具用品。

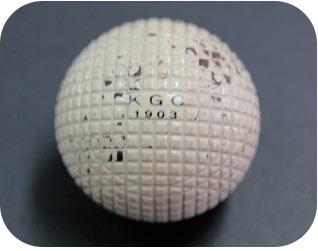

紀念神戶高爾夫俱樂部開幕而製造的原創高爾夫球。

當然,那時用的是 Gutta Percha Ball。

|