提升飛行距離的關鍵︰高反彈力

回顧一下 Iron 桿頭在形狀上的演變。二十世紀開始到中期為止,都是使用扁平呈薄板狀的 Back Face,到了 40 年左右才演變成現時的 Muscle Back。然後到了 70 年代中期出現了Cavity,另外還有Normal形狀、Sole很厚而且重心低的桿頭面世。因為手槍形狀深入民心的Browning 440, 其Toe 極低,有超低重心,故名為 LowToe Type,76年推出時備受注目。

Cavity Back的設計,是以低重心構造擴大甜蜜區的面積,從而讓擊球方向更加穩定,連職業球手都為之心醉。大約在92年,有更多的新款Cavity Back球桿面世,皆因「如桿頭的主要素材是金屬,Insert和Sole Plate不得含有特殊素材」的球例被取消,因此市面出現了以碳材或鈦金屬製成Insert部分的球桿。

選用輕巧材質製造 Insert,把重量分布到桿頭的四週,優點除了可以讓甜蜜區變得更大,就連反彈力也會增強,從而讓飛行距離有所增加。利用這個原理,Maruman Golf、DAIWA 精工、YONEX、PRGR 等品廠都紛紛推出新款 Iron。

Cavity Back 進化型與 Pocket Type 同樣在2000年出現。SEIKO S-Yard 的S-Yard C-II 與 Bridgestone SportsBEAM SS-010、 Maruman Golf V Sonic 等一眾型號,將過去不可能的深重心化變為可能,其結構一直沿用至今。

鈦金屬桿頭的全盛時期,往大型 & 高反彈 Face 的時代邁進。

總括來說,鈦金屬桿頭是在 1995 年成為 Driver 的主流。在我們 94 和 95 年的“綜合指南”中,廠家基本上已全面放棄使用金屬桿頭,九成的新款 Driver 都改用鈦金屬桿頭。不過當時的鈦金屬桿頭,大小充其量只有300cm3多一點。94 年 Maruman Golf 推出 Power TITAN,首度提倡鈦金屬桿頭要講求高反彈力。到了 97 年,DAIWA 精工推出 G - 3 HYPER TITAN,它的 Face以“15-3-3”的β Titan製造,所以變得更薄。然而,當時並沒有太多人關注反彈力這一點。

1985 年,Bridgestone Sports 發售 ALL TARGET 11 套裝,並一反傳統地包含 Wood 和 Iron,得到了當年的最佳設計獎。

特大桿頭和優良反彈性能都是鈦金屬桿頭的優點,在初時,後者相比前者更加惹人關注。Callaway Golf 脫離住友橡膠工業獨立發展後,在 2000 年推出 E.R.C FORGED TITAN,次年再推出了 E.R.C II,並聲稱擁有全球第一的高反彈力,能夠大幅度提升擊球距離。在那之後,市面上的產品就開始全面講求高反彈力。

當然,新球例遭到製造商和球手們的強烈反對。而有見條例對業餘賽離實施還有一段長時間,製造商仍然繼續推出專供業餘球手使用的高反彈性鈦金屬桿頭。

例如 01 年,DAIWA 精工推出的 ONOFF,反彈係數是0.87; NIKE GOLF 於 05 年推出的 IGNITE + DFI,反彈係 數0.88;YAMAHA inpres D,反彈係數高於0.875。這些供業餘球手使用的鈦金屬桿頭,反彈係數都超出0.87,跟符合球例的球桿相比,擊球距離可加多十碼以上。

至於在桿頭尺碼方面,Taylor Made 在 01 年推出的 R360 Ti,體積約為 360cm3;03 年,HONMA GOLF TWIN MAX 460RF 問世,容積更達到465c m3,自始的兩年間,460cm3 級桿頭的選擇也愈來愈多; 05 年,HONMA GOLF 再向極限挑戰,將桿頭容積再推高至 503cm3,特大的桿頭可以增加桿面的反彈性能 =Trampoline 效果,隨著慣性動量上升,擊球方向也就更加穩定。特大的桿頭也相對地讓球手覺得桿身短了

一點,擊球更加得心應手,當中的優點實在很多,而且彼此相輔相乘。

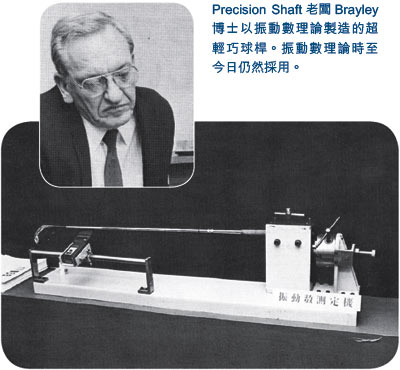

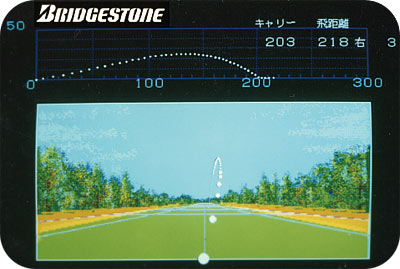

Bridgestone Sports 開發出 SCIENCE EYE 診斷檢測器,以電腦分析球的彈道,轉化成數值再模擬出彈道的圖像,它啟發了現時的 Custom Fit 功能。

高反彈+特大桿頭的熱潮直到 05 年便結束了。踏進 06 年,限制高反彈係數的球例在兩年後的 08 年便全面實施,於是乎製造商便在商品類型上取平衡,同時推出合符球例的球桿和高反彈係數的球桿,種類也相若。

新類型的球桿和高爾夫球,為高球用品界帶來大革新。

橫濱橡膠與 PRGR 引發 Utility 熱潮

Utility的意思是「功能性」和「實用性」。Utility 能覆蓋大約 200 碼左右的距離,很多業餘球手並不知道它是從甚麼時候開始得名。一般認為,Utility一名是源自90年代後半,由橫濱橡膠和其他品牌不約而同地相繼推出,並且風麾球壇的一款新類型球桿;不

過,也有人認為 Utility 是自橫濱橡膠在 8 8年推出之 Carbon Iron - INTEST LX 的後繼型號。就「實用性」這一點來說,日本 Dunlop 早在 86 年發售的 PRO MODEL DP20,在 PW 和 SW 之間加入 AW,彌補球桿在 Strong Loft 化後的不足;由於這支 AW 十分方便好用,Utility 之名亦由此而來。如是者,能覆蓋達大約 200 碼距離的球桿便被稱 Utility。Utility 在美國又被稱為 Hybrid,但是起源更難以追溯了;大約在 70 年代,Stan Thompson

Ginty、Cobra Baffler 已經以 Utility 的姿態在美國出現。

1982 年,Ely Reeves Callaway 先生 ( Callaway Golf 始創人) 收購高球用品

製造商 Hickoly Stick USA, 成立了 Callaway Hickoly Stick USA。

今天發售的球桿套裝中必有一支 Utility,那大概是從 90 年代中後期才開始。PRGR 是最積極發展 Utility 的品牌;97 年推出的 ZOOM,以鈦合金和鎢合成製造,中空構造與 Iron 很接近;翌年再來 ZOOM f 系列,桿號更加齊備。98 年 Kasco 推出 Power Tornado、次年 Taylor Made 推出 Fire Sole Rescue,進一步確定 Utility 的時代來臨。

Power Tornado 當時的宣傳口號是「猶如 7 號 Iron 一樣擊飛 200 碼!」—能輕輕鬆鬆地把球送到過去只有 4 號木和 2 號鐵才能到達的距離,因此自然成為了業餘球手的必需品。Utility 既不是Wood、也不是Iron,形狀獨特且功能優秀,能夠打出高飛球落在草地上,在高爾夫具界掀起了一場革命。

踏入08年,Iron套裝也起了變化。以前,由3號到SW10支為一套的套桿最為普遍,而在08年則有更多新套桿是包括了由5號到PW6支為一套的。隨著Wedge 變成獨立發售的球桿,3號和4號桿叫人難以選擇,於是乎桿號齊備的Utility便取而代之了。Utility本來是專為了業餘球手而開發的,不過也逐漸得到巡迴賽的職業球手支持。

|